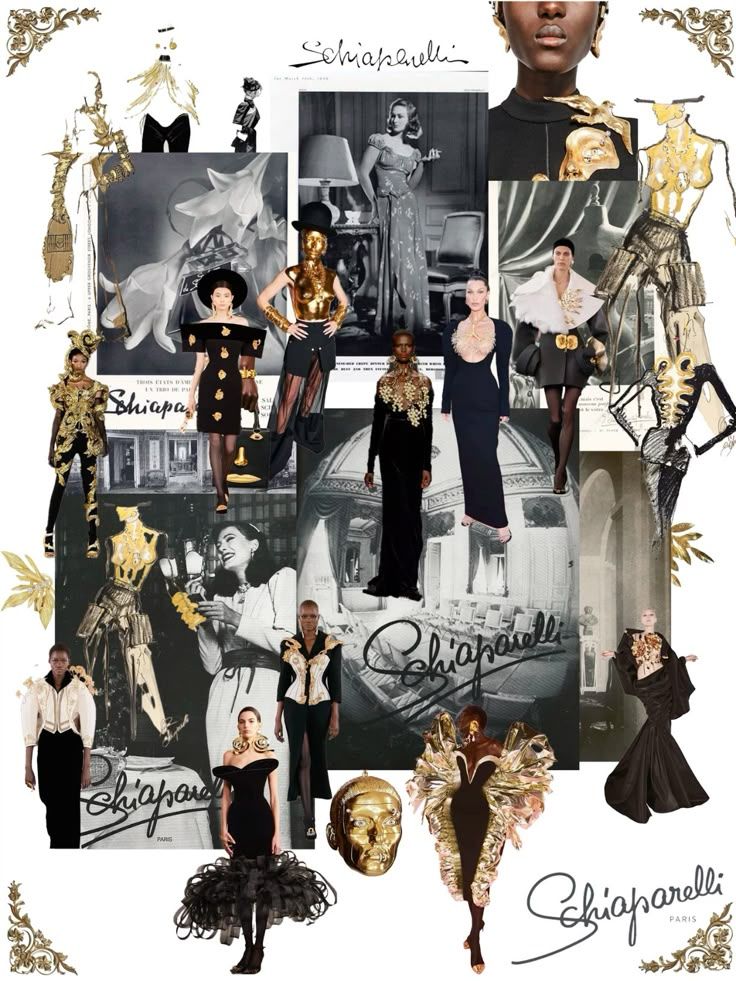

- Elsa Schiaparelli : la fantaisie en couture majeure

Et si coudre, c’était affirmer sa liberté ?

Il est des noms qui claquent comme un éclat de soie.

Schiaparelli.

Un nom qui ne se contente pas de signer un vêtement, mais qui affirme une vision.

Une révolte contre l’ennui, un pied de nez au conformisme, une ode à la liberté de créer.

À quoi bon coudre si c’est pour ressembler à tout le monde ?

Elsa Schiaparelli l’a compris avant tout le monde : la mode n’a de sens que lorsqu’elle révèle ce que nous avons d’unique.

Une enfance entre rigueur et rébellion

Elsa Luisa Maria Schiaparelli naît à Rome le 10 septembre 1890, au sein d’une famille aristocratique cultivée. Son père, professeur de langues orientales, est également directeur de la bibliothèque du Vatican. Sa mère, d’origine florentine, est issue d’une lignée noble. Mais dans cet univers d’érudition et de convenances, Elsa étouffe.

« La mode doit provoquer le choc, non l’ennui. »

Elsa Schiaparelli

Très jeune, elle développe un goût pour la provocation et l’excès. À l’adolescence, elle publie un recueil de poèmes jugé scandaleux par sa famille, qui l’envoie aussitôt en pension en Suisse. C’est là, dit-elle plus tard, qu’elle commence à se forger un esprit indiscipliné et indépendant.

Elle part ensuite pour Londres, où elle rencontre le comte Wilhelm Wendt de Kerlor, un conférencier spirituel. Ils se marient, ont une fille, Gogo, et s’installent brièvement à New York. Mais le mariage s’effondre. Abandonnée, Elsa revient à Paris en 1922, seule avec son enfant. C’est dans cette ville qu’elle renaît et qu’elle va faire naître un style, elle trouve son souffle. Là, elle ne cherche pas à plaire, elle crée pour s’exprimer. Ses vêtements ne sont pas des ornements, ce sont des messages, des poèmes textiles, des cris de liberté, des objets d’art, des énigmes, des éclats d’imaginaire.

Le surréalisme comme seconde peau

Elle commence par dessiner des pulls à motifs trompe-l’œil, notamment un célèbre col en nœud papillon tricoté qui fait sensation. La boutique Paul Poiret l’encourage, mais Elsa veut aller plus loin : créer non seulement des vêtements, mais des histoires à porter.

En 1927, elle ouvre sa première maison de couture.

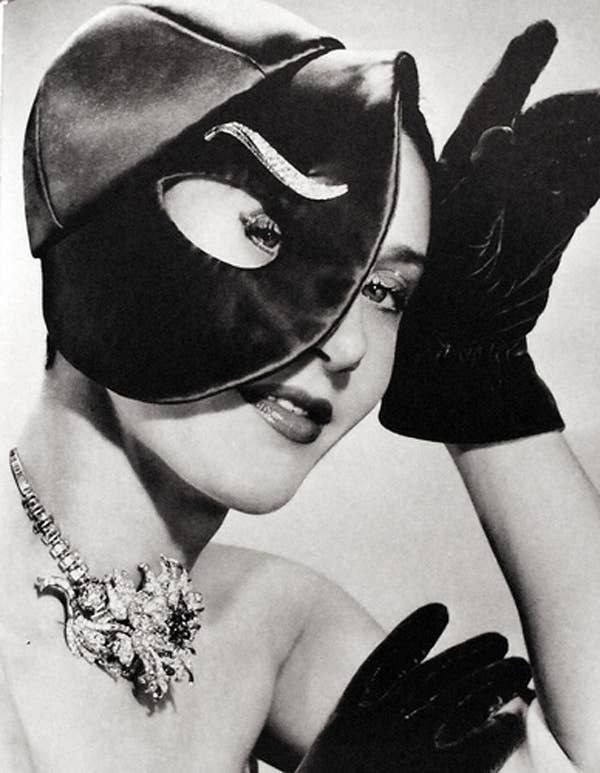

Très vite, son style détonne. Là où Chanel prône l’épure, Schiaparelli préfère la surprise. Elle intègre des fermetures éclair visibles, détourne les objets, joue avec les formes et les matières. La mode devient un jeu de piste, où l’œil est toujours invité à chercher un sens caché.

Schiaparelli ne conçoit pas la mode comme une suite de tendances, mais comme un art à part entière. Elle collabore avec les esprits les plus brillants de son époque : Salvador Dalí, Jean Cocteau, Man Ray… Ensemble, ils abolissent les frontières. Le vêtement devient tableau, sculpture, performance.

Robe-lobster, chapeau-chaussure, boutons en forme d’yeux ou de bouches, vestes ornées de dessins brodés à la main : chaque pièce est une énigme à porter. Une création qui interroge, qui dérange parfois, mais qui ne laisse jamais indifférent.

Et puis il y a cette couleur.

Ce rose. Ce Shocking Pink.

Un rose vibrant, provocateur, assumé.

Un rose qui ne s’excuse pas d’exister.

Une femme, une guerre, une fin

Lorsque la guerre éclate, Schiaparelli ferme temporairement sa maison. Elle s’exile aux États-Unis, travaille avec la Croix-Rouge, écrit ses mémoires. Mais à son retour, la mode a changé.

Christian Dior impose le New Look.

Schiaparelli, elle, est jugée trop excentrique. En 1954, la même année que Chanel rouvre sa maison, Elsa ferme la sienne.

Elle passe la fin de sa vie à Paris et meurt en 1973.

Mais son œuvre, elle, n’est pas morte.

Elsa Schiaparelli n’était pas seulement une créatrice de mode ; elle était une pionnière, une artiste qui a su transformer le vêtement en un langage. Dans un monde où la mode pouvait sembler figée, elle a apporté du mouvement, de la couleur et une touche d’irrévérence. Son héritage nous rappelle que l’audace, lorsqu’elle est guidée par la créativité, peut changer les règles du jeu. Pour toutes celles et ceux qui osent rêver en grand, Schiaparelli reste une muse intemporelle.

Un héritage réinventé

Après une période d’oubli, la Maison Schiaparelli renaît de ses cendres comme un phénix en satin.

En 2019, un nom vient raviver la flamme : Daniel Roseberry, jeune créateur américain au regard affûté et au crayon audacieux. Dès ses premières collections, il ne cherche pas à imiter Elsa. Il la convoque, il la traduit, il lui répond.

Ses robes sculptures, ses corsets anatomiques, ses bijoux oversize en formes d’yeux, de nez, de clés ou de poumons, tout cela n’est pas pastiche, mais hommage vibrant.

Il ne copie pas, il continue.

Il prolonge ce que Schiaparelli incarnait : l’art comme vêtement, la mode comme conversation surréaliste.

Et surtout : le refus du fade.

Car dans un monde saturé d’images, de tendances interchangeables et de silhouettes clonées sur les réseaux sociaux, porter du Schiaparelli aujourd’hui, ou coudre dans cet esprit, c’est oser encore être différent.

Coudre à la manière de Schiaparelli, aujourd’hui

Ce que nous lègue Elsa Schiaparelli, ce n’est pas une coupe, un motif, ou une tendance.

C’est une attitude.

C’est l’idée qu’un vêtement peut être un poème, une provocation, une énigme.

Que la mode n’est pas faite pour plaire à tout le monde — mais pour révéler qui l’on est vraiment.

C’est une invitation à créer sans se conformer.

À couper, draper, broder selon ses rêves, pas selon les manuels.

C’est un cri élégant lancé contre l’ennui. Et dans chaque fil, une étincelle de révolte.

Style & Fil : coudre pour exister autrement

Chez Style & Fil, nous croyons que coudre, ce n’est pas suivre une tendance.

Ce n’est pas reproduire ce que l’on voit défiler sur les réseaux.

C’est refuser l’uniforme. C’est retrouver sa voix.

Coudre, c’est créer du sens.

C’est faire de ses mains une réponse au bruit du monde.

C’est affirmer son identité, une piqûre à la fois.

À quoi bon coudre pour rejoindre une foule monotone ?

Coudre, c’est l’opportunité de s’inventer soi-même.

D’être libre. D’être singulière.

D’être, tout simplement, soi

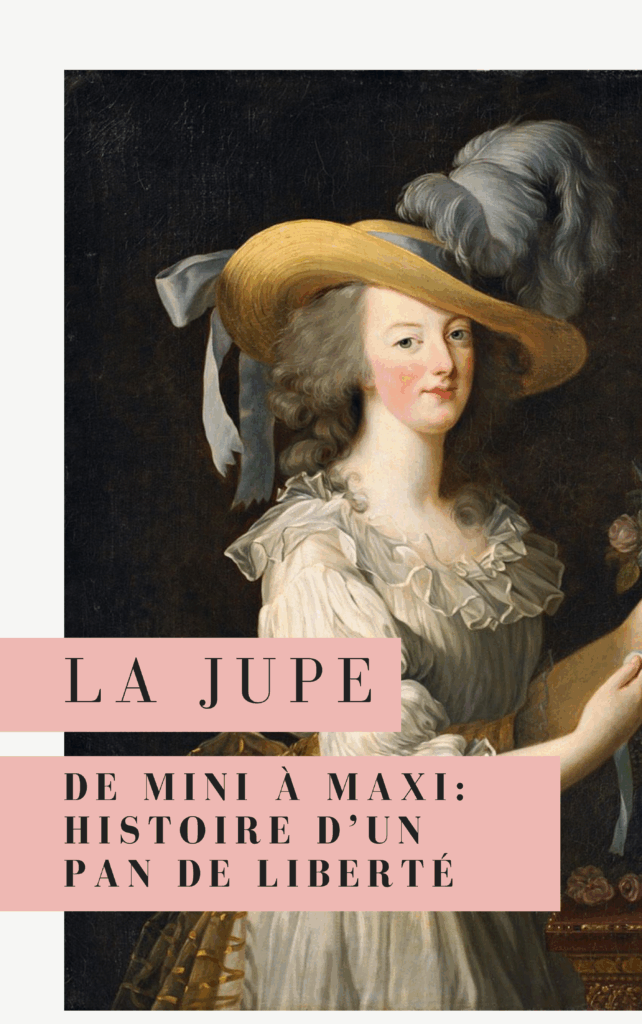

- La Jupe, de mini à maxi : histoire d’un pan de liberté

Des premières étoffes drapées aux silhouettes contemporaines, la jupe traverse les siècles comme un baromètre du style, du pouvoir et des libertés.

Il fut un temps, pas si lointain, où la jupe ne se résumait pas à un simple vêtement suspendu à un cintre. Elle était déclaration. Elle était contrainte. Elle était norme. Elle était révolution.

Embarquons pour une traversée des siècles autour d’un vêtement aussi simple qu’essentiel : la jupe.

Elle tourbillonne, elle se plisse, elle se rebelle. Tantôt sage, tantôt provocante, la jupe n’a jamais cessé de traduire les élans, les révolutions, les convenances et les audaces de son temps.

Histoire de la jupe : des origines à la modernité

Antiquité – aux sources de l’histoire de la jupe

En Mésopotamie, il y a plus de 5 000 ans, hommes et femmes s’enveloppent de pagnes drapés : ancêtres nobles de nos jupes modernes. À cette époque, pas de distinction entre les sexes. C’est un vêtement utilitaire, pratique, universel. Et la jupe devient, mine de rien, l’un des plus anciens habits de l’humanité.

Unisexe avant tout

Bien avant que la mode ne cloisonne les genres, la jupe habillait tout le monde. Dans l’Égypte antique, les hommes portaient des pagnes plissés, et à Rome, les tuniques longues n’avaient rien de féminin. La jupe était simplement… logique. Pratique, fluide, fonctionnelle. Elle drapait les corps sans distinction. Un vêtement avant d’être un message.

Chez les Égyptiens, elle devient le « shendyt », pièce de lin plissée portée par les pharaons eux-mêmes, la jupe était d’abord masculine ! En Grèce et à Rome, elle se transforme en tunique ou stola, se drape avec élégance, et épouse les formes avec solennité.

Le Moyen Âge, entre pudeur et symboles

Au fil des siècles, la jupe devient affaire de femmes, une distinction que l’Europe médiévale entérine. Elle s’allonge, s’élargit, se multiplie en couches. Elle dissimule, protège, mais aussi hiérarchise : la longueur et les étoffes traduisent le rang social. C’est l’époque où la jupe se fait écrin d’une féminité codifiée, souvent corsetée. La jupe s’associe peu à peu au féminin, tout en s’alourdissant symboliquement. Le volume devient un marqueur social. La Renaissance voit apparaître les vertugadins, les crinolines, les corsets. Chaque silhouette est une construction, presque une architecture.

Renaissance et baroque : la démesure en majesté

À la cour des rois, elle devient monument. Paniers, vertugadins, crinolines… elle s’élargit jusqu’à frôler l’architecture ! Sous Louis XIV, elle participe à la mise en scène du pouvoir. C’est la jupe spectacle, celle qui s’incline, se redresse, et obéit à l’étiquette avec une précision millimétrée.

XVIIIe siècle : éclats de révolution

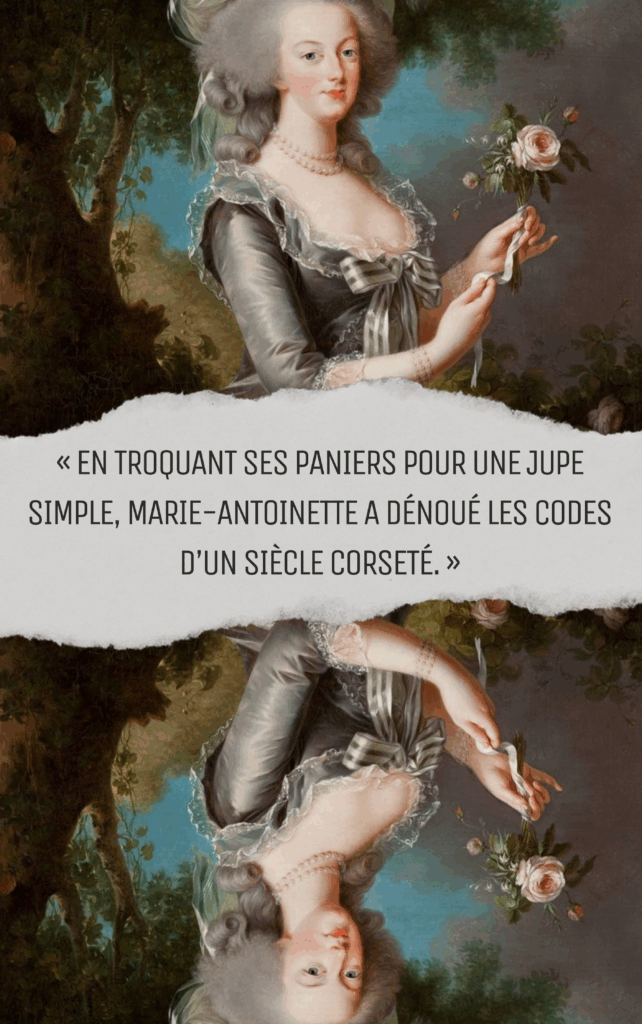

Mais voilà que la jupe aussi connaît sa révolution. La mode se simplifie, les jupes raccourcissent, s’épurent. L’aristocratie vacille, les corsets craquent, les robes-chemises apparaissent. Madame Vigée Le Brun peint Marie-Antoinette en robe blanche fluide… Scandale ! Trop simple pour une reine ! Et pourtant, la modernité est en marche.

La jupe de Marie-Antoinette qui fit scandale

En 1783, la reine Marie-Antoinette est peinte par Vigée Le Brun vêtue d’une robe-chemise blanche, en mousseline légère, inspirée de la campagne anglaise. Une tenue fluide, simple… et choquante ! Les critiques hurlent au manque de décence : on accuse la reine de poser en lingerie. Pourtant, cette jupe vaporeuse inspirera des générations de femmes… et amorcera la mode moderne.XIXe – XXe : de la contrainte à la liberté

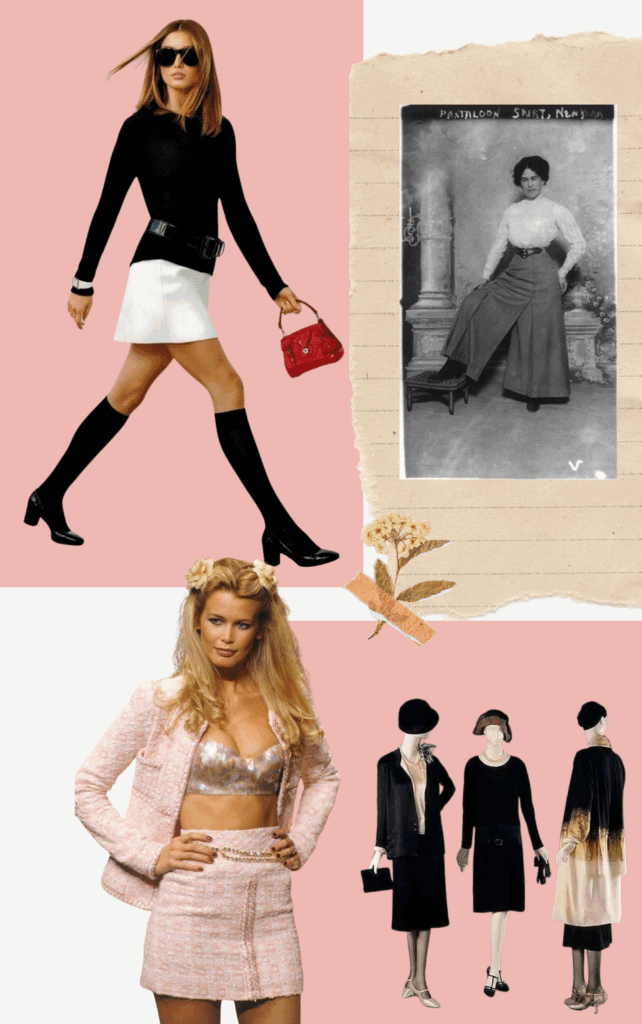

Les femmes sont prisonnières de leurs vêtements, et la jupe traîne au sol. Pourtant, quelques pionnières contestent discrètement. Amelia Bloomer milite pour des pantalons bouffants, les bloomers. La jupe-culotte fait son apparition. Mais l’idée que « la femme est sa jupe » résiste. Puis vient Coco Chanel, l’inimitable, qui libère le corps des femmes. À ses côtés, Paul Poiret bannit le corset, et peu à peu, la jupe prend le chemin de l’émancipation. Mais c’est au XXe siècle que tout bascule. Dans les années 1920, la jupe se raccourcit enfin au genou avec les garçonnes. Dans les années 40, elle est utilitaire, patriotique, presque militaire.

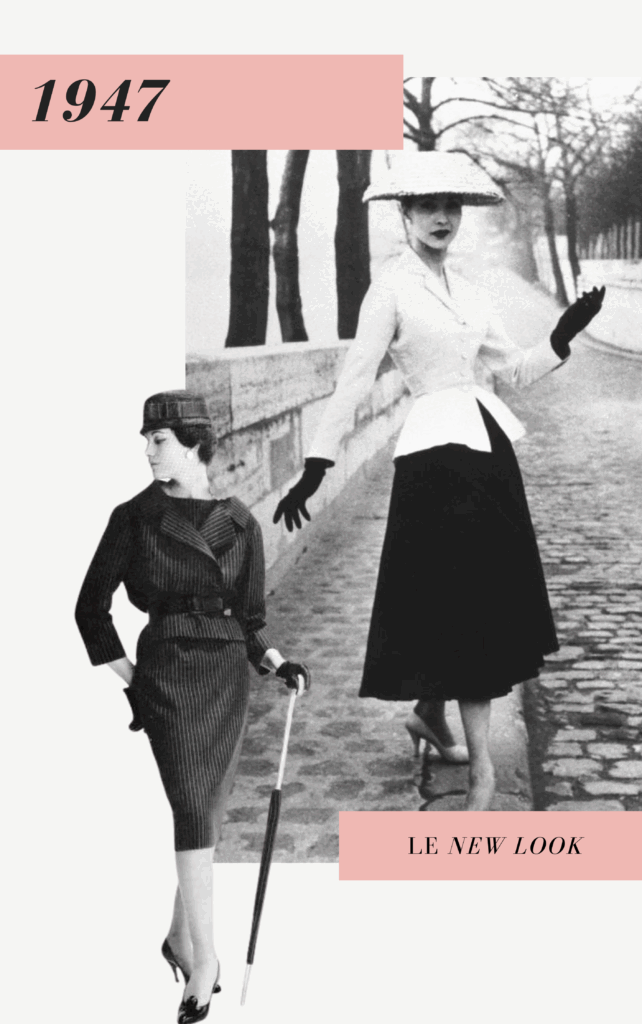

le coup de théâtre Dior

Après les privations de guerre, Christian Dior signe un retour au glamour avec le New Look : jupe corolle mi-mollet, taille fine, hanches rondes. Le succès est planétaire. Mais pour certaines femmes, ce retour à une silhouette très féminisée est aussi une régression. Simone de Beauvoir s’en agace. La guerre des longueurs commence.

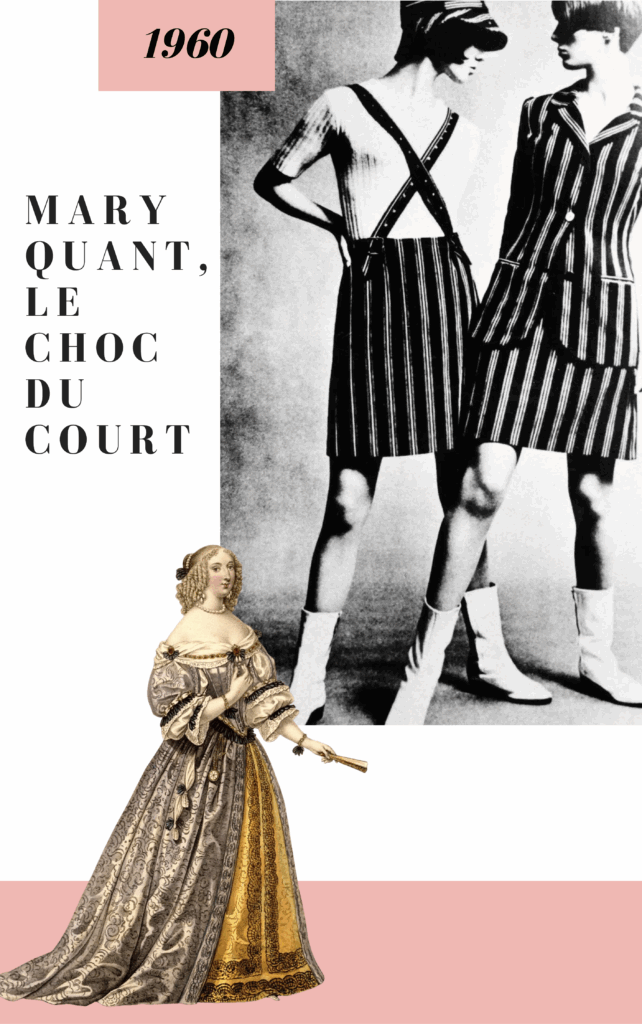

Et puis… en 1965, surgit un ouragan nommé Mary Quant : la minijupe voit le jour à Londres, et la mode ne sera plus jamais la même.

La jupe devient alors symbole de liberté, de rébellion, de féminité assumée. Elle monte, descend, s’évase ou se resserre, dictée non plus par l’étiquette, mais par le souffle des rues, les combats des femmes, et les élans de la mode.

✂️ Pour les passionnées de couture et d’histoire de la mode, le V&A Museum propose un patron gratuit de robe signé Mary Quant, une belle façon de recréer chez soi l’esprit des années 60. Mini longueur, maxi style et zéro excuse pour ne pas sortir la machine à coudre !

Sew your own: Mary Quant-style minidress · V&A

Et aujourd’hui ?

En 2025, elle est plurielle. Midi, mini, longue, plissée, trapèze, asymétrique… La jupe n’obéit plus à rien ni personne, si ce n’est à celle qui la porte. Elle est ce que vous voulez qu’elle soit : un manifeste, un plaisir, un mouvement, une élégance.

Car oui, la jupe n’est pas qu’un vêtement. Elle est un miroir du monde, une chronique silencieuse de nos sociétés. Elle raconte mieux que quiconque l’histoire des femmes. Et cela, croyez-moi, méritait bien un détour par les coulisses du vestiaire de l’Histoire.

Que vous portiez la jupe pour marcher droit, danser ou protester : ici, elle a toute sa place. Vos mots, vos créations, vos anecdotes sont les bienvenus sauf peut-être les jupes-culottes en skaï (mais on en reparle).

- Superstitions de couturières

Entre bobines, croyances et coups de ciseaux…

Qui n’a jamais mis les pieds dans un atelier de couture ou tendu l’oreille aux confidences d’une grand-mère aux doigts de fée, ne connaît sans doute pas le doux folklore des superstitions couturières.

Et pourtant, dans l’ombre des machines à coudre et au détour d’un ourlet mal piqué, se glissent des croyances vieilles comme les premières aiguilles.

Depuis des siècles, les couturières se passent le mot (et pas que le patron !) sur une foule de petites règles non écrites. Mais d’où viennent-elles ? Et surtout, que nous murmurent-elles sur le destin, l’amour ou l’art du fil bien tiré ? Ce sont les chuchotements d’atelier que nous vous dévoilons ici… sans découdre le mystère.

Vraies prophéties ou simples rituels pour conjurer le découragement d’un fil trop court ? Peu importe, chaque couturière choisit d’y croire… ou pas. Mais toutes, sans exception, ont déjà entendu s’échapper, entre deux soupirs et trois points arrière, ces fameuses phrases qui traversent les générations comme un fil rouge : « Ne tends jamais les ciseaux à la main ! », « Ne laisse jamais une épingle plantée dans le col d’un vêtement… surtout s’il est pour toi ! », ou encore « Perdre une aiguille, c’est un signe… »

Certaines y voient des contes à dormir debout, d’autres un patrimoine précieux et un peu magique. Car au fond, ces croyances ne sont-elles pas le reflet d’un art transmis avec amour, patience… et une pincée de mystère ?

1- Les doigts de la destinée

Dans les coulisses feutrées des ateliers parisiens, les petites mains de la couture ne cousent jamais sans flair… ni sans superstition. Se piquer en cousant ? Ce n’est jamais tout à fait un hasard. On dit même que l’aiguille, parfois capricieuse, s’autorise quelques messages codés.

Se piquer le pouce, c’est la promesse d’une joie à venir – un bonheur cousu main, peut-être ?

L’index blessé, en revanche, annonce l’ennui. Comme un point de bâti un peu trop lâche, une journée qui traîne.

Le majeur piqué ? Ah, là, c’est une autre histoire… L’amour rôde, et il n’est pas toujours discret.

L’annulaire, lui, fait vibrer le fil de la correspondance : une lettre, une nouvelle, un mot qu’on n’attendait plus.

Quant à l’auriculaire, petit mais bavard, il annonce un départ, un changement, une mue peut-être.

Et comme si cela ne suffisait pas, les deux mains se partagent aussi les rôles : la main gauche parle d’amour, la main droite, de travail. Alors si votre aiguille vous pique à gauche un lundi matin, vous saurez que la semaine risque de faire battre le cœur plus fort que la machine à coudre…

2 – Le vert, ce tissu qui fait trembler les couturières

Dans le monde feutré des ateliers, il est une couleur que l’on évite comme une couture de travers : le vert. Cette teinte aurait la fâcheuse manie de porter malheur. C’est ainsi que, de génération en génération, certaines couturières se refusent à enfiler du fil vert… au risque, dit-on, de piquer leur destin de travers.

Un reste de superstition ? Ou un caprice d’aiguille ? Qu’importe : l’élégance, c’est aussi l’art de flirter avec l’interdit.

💚 À vous, les audacieuses : osez la pièce verte, brodez l’infortune, défiez les mauvais augures de la couture. Et pour les plus téméraires, celles dont la canette ne tremble jamais… pourquoi ne pas démarrer votre ouvrage un vendredi 13 ? L’occasion rêvée de coudre votre chance, fil après fil.

3 – Les Petits Maris : amour à la carte et rivets à la clef

Dans les coulisses des maisons de couture, on ne brode pas que des robes… on y brode aussi le destin amoureux ! Parmi les traditions les plus charmantes (et légèrement farfelues), il y a celle des « petits maris ». Ces fameux petits morceaux de métal, discrets rivets nichés aux coins des coupons de tissu, sont plus précieux qu’ils n’en ont l’air.

Patiemment récupérés par les petites mains des ateliers, ils sont soigneusement comptabilisés comme des points d’amour.

Et lorsqu’une couturière en a réuni 101, elle n’en fait pas un collier… mais un geste de transmission. La collection est offerte, avec cérémonie et clin d’œil complice, à une collègue célibataire. Le rituel veut que cette dernière jette les rivets dans la Seine, en murmurant peut-être un vœu entre deux éclats de rire.

Si l’on en croit la coutume (et quelques alliances apparues peu après), le destin se chargerait du reste… et le prince charmant ne serait plus bien loin.

4 – Jamais le vendredi, et encore moins le mardi !

En Italie, terre de couture, de passion et de pasta al dente, certaines traditions ne se discutent pas, elles se respectent… surtout quand il s’agit de manier les ciseaux. Là-bas, il est formellement déconseillé de couper une robe un mardi ou un vendredi.

Pourquoi ? Parce que ces deux jours n’auraient rien de bénins. Le mardi est placé sous le signe de Mars, dieu de la guerre autant dire que commencer un ouvrage ce jour-là reviendrait à défier les dieux… et la fluidité des coutures.

Quant au vendredi, il porte encore le souvenir du Vendredi saint, jour de souffrance dans la tradition chrétienne.

Pas vraiment l’idéal pour entamer un ourlet en toute sérénité.

Et là, comme dirait une vraie couturière romaine, la main sur le cœur et les yeux au ciel :

« Santa Vergine Maria ! »

Moralité : Si votre agenda crie urgence, passez votre chemin le mardi, reposez vos ciseaux le vendredi, et laissez la magie opérer… le mercredi.

(Et si jamais vous n’êtes ni superstitieuse ni italienne… coupez quand bon vous semble, mais avec style, toujours.)

5 – Drame au cintre, triomphe à l’essayage

Il y a des jours où la mode vous joue des tours, mais toujours avec panache. Je me souviens d’une matinée effervescente dans une prestigieuse maison de couture, celle où le tweed règne en maître et où chaque tailleur semble avoir un pedigree royal.

La première d’atelier me confie une mission aussi simple qu’émouvante : descendre un ensemble au showroom pour l’essayage de Carole Bouquet. Autant dire, pas le moment de flancher.

Et pourtant, fidèle à ma nature un peu trop rêveuse, voilà que le tailleur glisse de son cintre… atterrissant au sol avec toute la grâce d’un drapé Chanel.

C’est alors que Colette, doyenne aux yeux pétillants et à la blouse aussi repassée que sa répartie, me glisse avec un sourire :

« Ne t’en fais pas… il va plaire. »

Car oui, dans l’univers secret des couturières, on raconte qu’une robe qui tombe de son cintre est promise à séduire. C’est un signe, un augure doux, une élégance qui s’annonce irrésistible.

Moralité : ne maudissez plus votre maladresse… elle pourrait bien être votre meilleur accessoire de charme.

6 – Trois fois cassé… le fil du destin s’en mêle

Il est des jours où l’atelier semble conspirer contre nous.

Le tissu se rebelle, l’aiguille claque comme une porte de théâtre mal lunée, les ciseaux jouent à cache-cache sous une flanelle oubliée, et ce fichu galon, pourtant si inoffensif d’apparence, s’entortille dans un ballet de nœuds presque artistiques.

Mais il y a pire.

C’est lorsque le fil casse. Une fois, bon. Deux fois, ça agace. Trois fois ? Malheur.

Car dans le lexique des superstitions couturières, casser trois fois son fil dans la même séance porterait malheur. Certains disent que c’est le signe d’un projet voué à l’échec. D’autres y voient une mise en garde de l’univers textile : « Range tout, va boire un thé, et reviens demain. »

Alors, si votre fil vous lâche à répétition, respirez, souriez… et changez peut-être de bobine (ou de karma).

7 – Une mèche de cheveux, un vœu glissé dans la doublure

Dans les grands ateliers où la soie court sur les tables et où les mains s’affairent sans relâche pour faire naître les collections printemps-été, on croise parfois des regards rêveurs entre deux épingles. Et parmi les 80 petites mains qui s’activent, certaines passées la redoutable barre des 25 ans, portent fièrement le titre de Catherinettes.

Mais que serait une Catherinette sans un soupçon de superstition couture ?

Pour convoquer l’amour avec un peu de fil, les couturières célibataires glissent en secret une mèche de leurs cheveux dans la robe de mariée qu’elles ont confectionnée. Un geste discret, presque sacré, glissé entre la doublure et l’espérance.

✨ La légende veut que ce geste porte bonheur à la mariée… et, surtout, qu’au bout d’un an, la couturière soit mariée à son tour.

Couture, destin et boucle invisible comme si l’amour pouvait, lui aussi, être cousu main.

8 – Ciseaux à terre, cœur à l’envers ?

S’il y a bien un son qui me donne des sueurs froides, c’est celui de mes ciseaux de tailleur qui tombent sur le sol. Un clac sec, métallique, presque tragique.

Déjà parce que cette précieuse paire en argent m’a coûté une coquette somme, mais surtout parce qu’elle coupe avec une précision divine. Une caresse nette dans le tweed, une lame qui obéit au doigt et à l’œil.

Mais dans l’atelier, une superstition s’ajoute à la panique matérielle :

Faire tomber ses ciseaux annoncerait une mauvaise nouvelle.

Pas de quoi hurler à la malédiction, mais assez pour que toutes les têtes se lèvent en silence et que quelqu’un, d’un ton feutré, murmure un « Pose-les bien la prochaine fois. »

Moralité : Prenez soin de vos ciseaux comme d’un secret bien gardé. Ne les laissez jamais au bord d’une table, ni entre des mains distraites. Car en couture, on ne joue ni avec le destin… ni avec la gravité.

9 – Nœud dans le mètre, tempête à prévoir

Aujourd’hui, les rubans enrouleurs dernier cri envahissent les ateliers : rétractables, automatiques, presque arrogants dans leur efficacité. Mais avant cette ère du clic facile, le mètre ruban traditionnel, souple et parfois capricieux, régnait en maître absolu.

Et lui aussi avait ses humeurs.

Pendant des siècles, une superstition persistait entre les doigts des couturières aguerries :

Trouver un nœud dans son mètre ruban est annonciateur d’une journée bien chargée. Autrement dit : retroussez vos manches, inspirez profondément, et oubliez votre pause-café. Car un nœud sur le mètre, c’est comme un nuage sur une robe de mariée, ça ne présage rien de simple.

Ce n’est pas le travail qui manque, c’est juste lui qui vous trouve avant vous.

Moralité : prenez soin de votre mètre. Et si vous sentez une petite résistance en le déroulant, gardez le sourire : il vient juste vous rappeler que la couture, comme la vie, n’aime pas trop la ligne droite.

10 – La boîte d’épingles renversée… et l’équilibre aussi

Je ne dévoilerai pas ici le nombre d’années passées dans l’atelier mais s’il y a bien une superstition qui, même après des kilomètres de fil et des montagnes de tweed, continue de me trotter dans la tête… c’est celle-là.

Tout commence par un geste mal assuré, une main un peu trop pressée, un coude mal placé.

La boîte d’épingles tombe. Le bruit, vous le connaissez : un frisson métallique suivi d’un silence gêné. On dirait presque qu’elles s’éparpillent pour mieux annoncer les ennuis.

Car oui, on dit que renverser une boîte d’épingles attire disputes, tracas, et autres contrariétés en série. Et croyez-moi, à 17 ans, quand je rentrais chez moi après une journée d’épingles au sol… j’étais déjà prête à m’excuser avant d’avoir parlé.

Était-ce le fruit du hasard ou le pouvoir occulte de l’accessoire le plus piquant de l’atelier? Peu importe, désormais je manipule ma boîte comme une relique sacrée. Avec délicatesse, respect… et deux mains.

En guise de dernier point…

Si certaines balaieront ces superstitions d’un revers de main (bien manucurée), d’autres y verront un lien invisible entre les générations, une forme de poésie du geste, un charme discret cousu dans les plis du quotidien.

Car au fond, que serait la couture sans un soupçon de magie ?

Sans ces petites croyances qui nous font lever les yeux au ciel quand le fil casse, nous arrachent un sourire quand la robe tombe, ou nous font réfléchir avant de renverser la boîte d’épingles ?Ces murmures d’atelier ne sont pas là pour effrayer, mais pour accompagner.

Ils racontent un art, une tradition, un métier fait de patience, de mains et de cœur. Un monde où l’on coud parfois avec du fil… et souvent avec de l’âme.« Chaque point est une intention. Chaque geste, une mémoire. Et parfois, ce sont les superstitions qui tiennent le fil… quand tout semble vouloir se découdre. »

Style & Fil