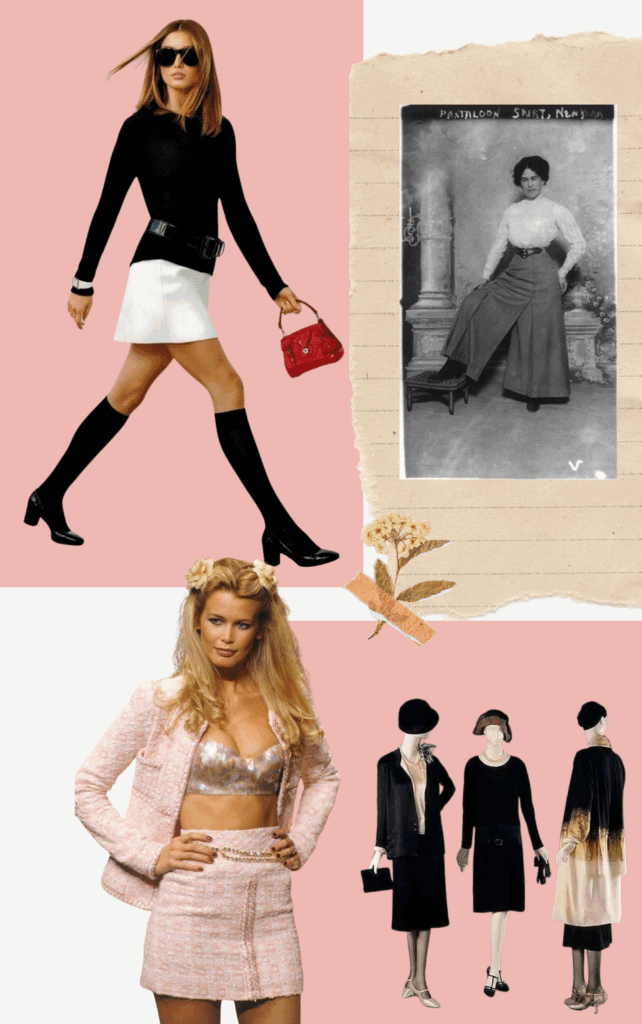

Des premières étoffes drapées aux silhouettes contemporaines, la jupe traverse les siècles comme un baromètre du style, du pouvoir et des libertés.

De mini à maxi : histoire d’un pan de liberté

Il fut un temps, pas si lointain, où la jupe ne se résumait pas à un simple vêtement suspendu à un cintre. Elle était déclaration. Elle était contrainte. Elle était norme. Elle était révolution.

Embarquons pour une traversée des siècles autour d’un vêtement aussi simple qu’essentiel : la jupe.

Elle tourbillonne, elle se plisse, elle se rebelle. Tantôt sage, tantôt provocante, la jupe n’a jamais cessé de traduire les élans, les révolutions, les convenances et les audaces de son temps.

Histoire de la jupe : des origines à la modernité

Antiquité – aux sources de l’histoire de la jupe

En Mésopotamie, il y a plus de 5 000 ans, hommes et femmes s’enveloppent de pagnes drapés : ancêtres nobles de nos jupes modernes. À cette époque, pas de distinction entre les sexes. C’est un vêtement utilitaire, pratique, universel. Et la jupe devient, mine de rien, l’un des plus anciens habits de l’humanité.

Unisexe avant tout

Bien avant que la mode ne cloisonne les genres, la jupe habillait tout le monde. Dans l’Égypte antique, les hommes portaient des pagnes plissés, et à Rome, les tuniques longues n’avaient rien de féminin. La jupe était simplement… logique. Pratique, fluide, fonctionnelle. Elle drapait les corps sans distinction. Un vêtement avant d’être un message.

Chez les Égyptiens, elle devient le « shendyt », pièce de lin plissée portée par les pharaons eux-mêmes, la jupe était d’abord masculine ! En Grèce et à Rome, elle se transforme en tunique ou stola, se drape avec élégance, et épouse les formes avec solennité.

Le Moyen Âge, entre pudeur et symboles

Au fil des siècles, la jupe devient affaire de femmes, une distinction que l’Europe médiévale entérine. Elle s’allonge, s’élargit, se multiplie en couches. Elle dissimule, protège, mais aussi hiérarchise : la longueur et les étoffes traduisent le rang social. C’est l’époque où la jupe se fait écrin d’une féminité codifiée, souvent corsetée. La jupe s’associe peu à peu au féminin, tout en s’alourdissant symboliquement. Le volume devient un marqueur social. La Renaissance voit apparaître les vertugadins, les crinolines, les corsets. Chaque silhouette est une construction, presque une architecture.

Renaissance et baroque : la démesure en majesté

À la cour des rois, elle devient monument. Paniers, vertugadins, crinolines… elle s’élargit jusqu’à frôler l’architecture ! Sous Louis XIV, elle participe à la mise en scène du pouvoir. C’est la jupe spectacle, celle qui s’incline, se redresse, et obéit à l’étiquette avec une précision millimétrée.

XVIIIe siècle : éclats de révolution

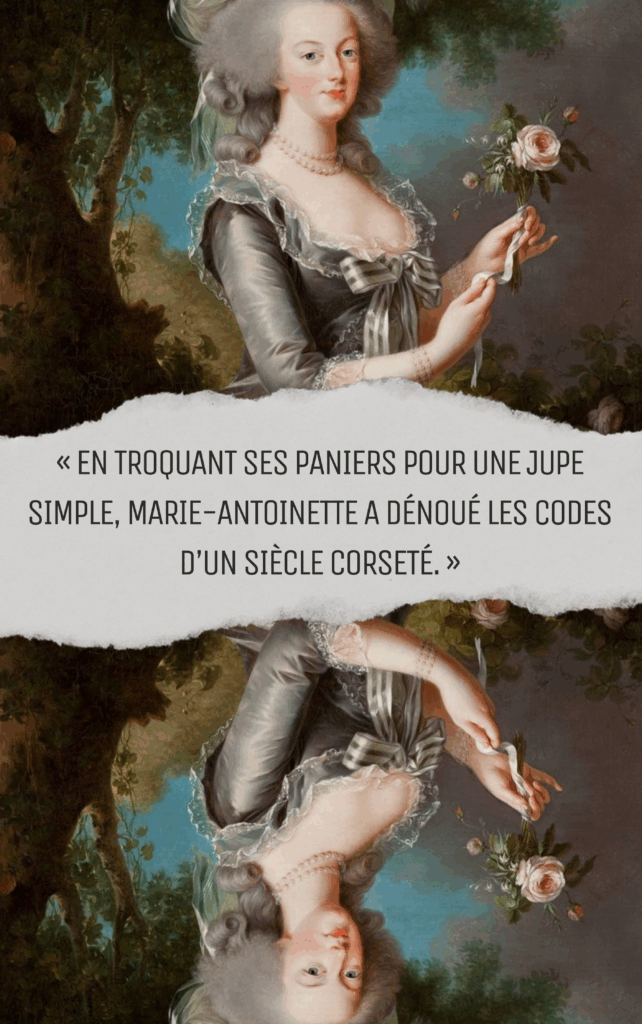

Mais voilà que la jupe aussi connaît sa révolution. La mode se simplifie, les jupes raccourcissent, s’épurent. L’aristocratie vacille, les corsets craquent, les robes-chemises apparaissent. Madame Vigée Le Brun peint Marie-Antoinette en robe blanche fluide… Scandale ! Trop simple pour une reine ! Et pourtant, la modernité est en marche.

La jupe de Marie-Antoinette qui fit scandale

En 1783, la reine Marie-Antoinette est peinte par Vigée Le Brun vêtue d’une robe-chemise blanche, en mousseline légère, inspirée de la campagne anglaise. Une tenue fluide, simple… et choquante ! Les critiques hurlent au manque de décence : on accuse la reine de poser en lingerie. Pourtant, cette jupe vaporeuse inspirera des générations de femmes… et amorcera la mode moderne.

XIXe – XXe : de la contrainte à la liberté

Les femmes sont prisonnières de leurs vêtements, et la jupe traîne au sol. Pourtant, quelques pionnières contestent discrètement. Amelia Bloomer milite pour des pantalons bouffants, les bloomers. La jupe-culotte fait son apparition. Mais l’idée que « la femme est sa jupe » résiste. Puis vient Coco Chanel, l’inimitable, qui libère le corps des femmes. À ses côtés, Paul Poiret bannit le corset, et peu à peu, la jupe prend le chemin de l’émancipation. Mais c’est au XXe siècle que tout bascule. Dans les années 1920, la jupe se raccourcit enfin au genou avec les garçonnes. Dans les années 40, elle est utilitaire, patriotique, presque militaire.

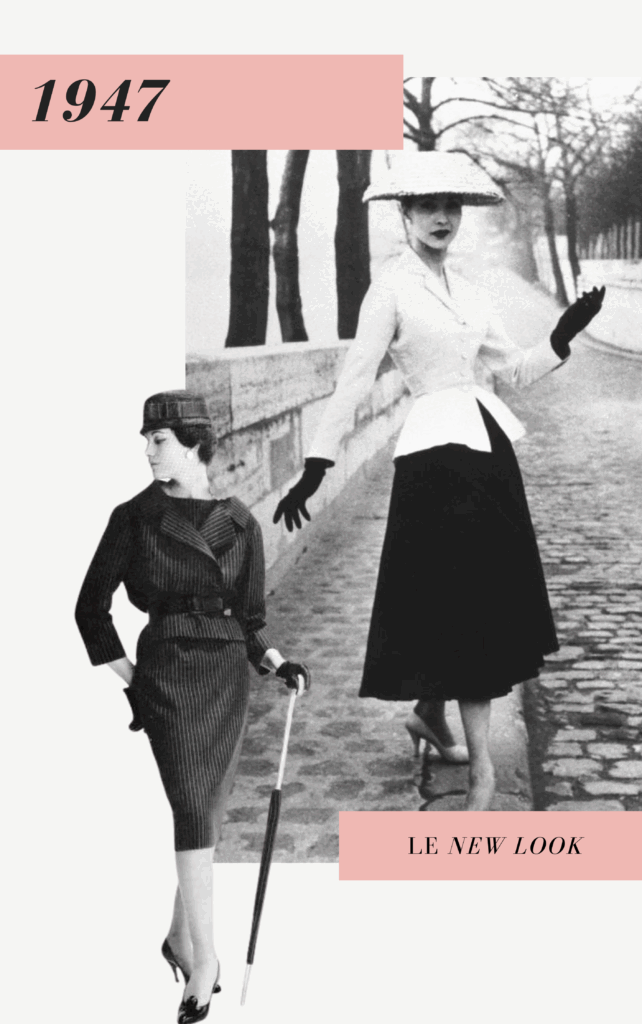

le coup de théâtre Dior

Après les privations de guerre, Christian Dior signe un retour au glamour avec le New Look : jupe corolle mi-mollet, taille fine, hanches rondes. Le succès est planétaire. Mais pour certaines femmes, ce retour à une silhouette très féminisée est aussi une régression. Simone de Beauvoir s’en agace. La guerre des longueurs commence.

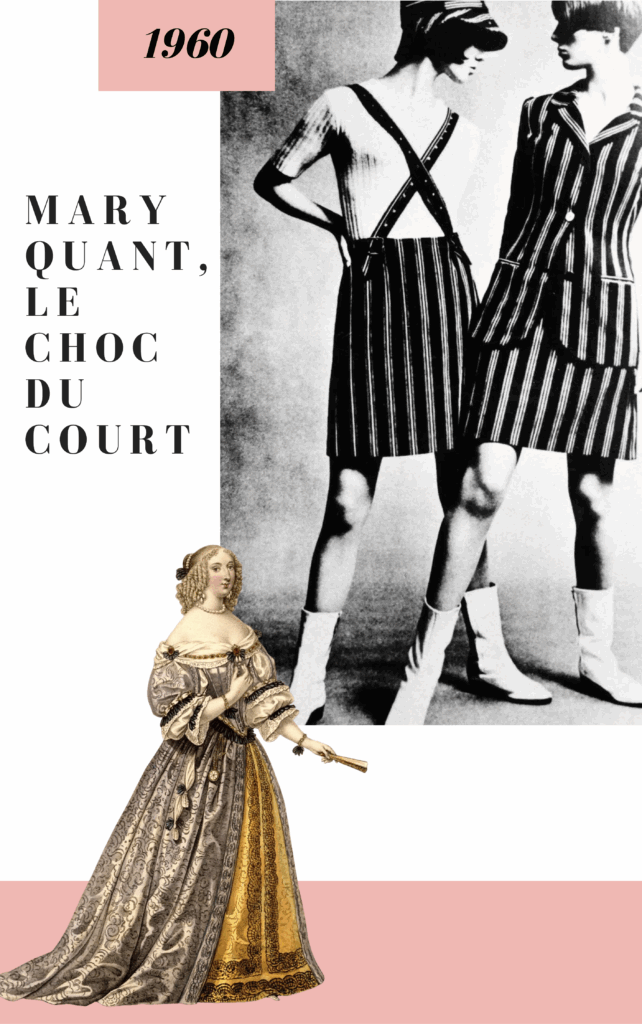

Et puis… en 1965, surgit un ouragan nommé Mary Quant : la minijupe voit le jour à Londres, et la mode ne sera plus jamais la même.

La jupe devient alors symbole de liberté, de rébellion, de féminité assumée. Elle monte, descend, s’évase ou se resserre, dictée non plus par l’étiquette, mais par le souffle des rues, les combats des femmes, et les élans de la mode.

✂️ Pour les passionnées de couture et d’histoire de la mode, le V&A Museum propose un patron gratuit de robe signé Mary Quant, une belle façon de recréer chez soi l’esprit des années 60. Mini longueur, maxi style et zéro excuse pour ne pas sortir la machine à coudre !

Sew your own: Mary Quant-style minidress · V&A

Et aujourd’hui ?

En 2025, elle est plurielle. Midi, mini, longue, plissée, trapèze, asymétrique… La jupe n’obéit plus à rien ni personne, si ce n’est à celle qui la porte. Elle est ce que vous voulez qu’elle soit : un manifeste, un plaisir, un mouvement, une élégance.

Car oui, la jupe n’est pas qu’un vêtement. Elle est un miroir du monde, une chronique silencieuse de nos sociétés. Elle raconte mieux que quiconque l’histoire des femmes. Et cela, croyez-moi, méritait bien un détour par les coulisses du vestiaire de l’Histoire.

Que vous portiez la jupe pour marcher droit, danser ou protester : ici, elle a toute sa place. Vos mots, vos créations, vos anecdotes sont les bienvenus sauf peut-être les jupes-culottes en skaï (mais on en reparle).